TOPICS

社会の環境変化が厳しい中、先行きが不透明な既存事業の将来に不安を抱き、各社が新規事業開発に力を入れています。また、特にここ10年でイノベーションやスタートアップという言葉を耳にすることも増え、新しい取り組みに対する世間の意識も高まっていますが、新規事業がどのように生まれ、組織に定着し、事業成長につながっていくのか?を論理立てて理解できている人は多くないと私たちは考えています。

今回は、「新規事業担当になったけれど、どうすれば良いのかわからない。」という新規事業活動の事務局の方、またはこれから新規事業にチャレンジされる経営者の方、一度チャレンジしたものの失敗した方に向け、社内新規事業の成功への道筋を提案します。

今回は、新規事業の組織運営に欠かせない、制度設計について解説していきます。

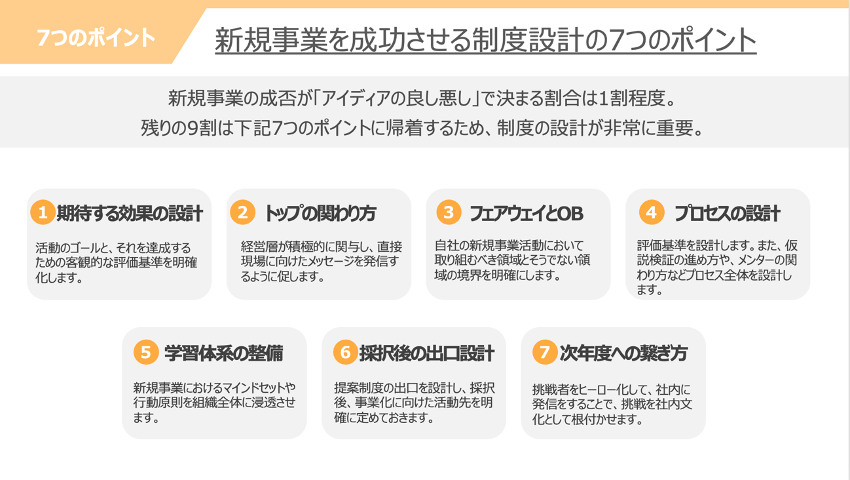

―新規事業を成功させる制度設計の7つのポイント

事業づくりは、ものづくりと同じように、設計が非常に重要です。

何をつくるのか、いつどうなっていることがゴールなのか、そのためにどのようなステップで活動を進めていくのか、定性的・定量的にそれらを定め、経営層や既存事業部門、間接部門など、各ステークホルダとの目線を合わせてスタートすることで、目標に対する現状の良し悪しの評価ができ、個人の感情や無作為な思いつきに惑わされず、事実ベースで着実に実行することができます。

ここで重要になるのが、

・KGI(Key Goal Indicator=重要目標達成指標)

・KPI(Key Performance Indicator=重要業績評価指標)

です。

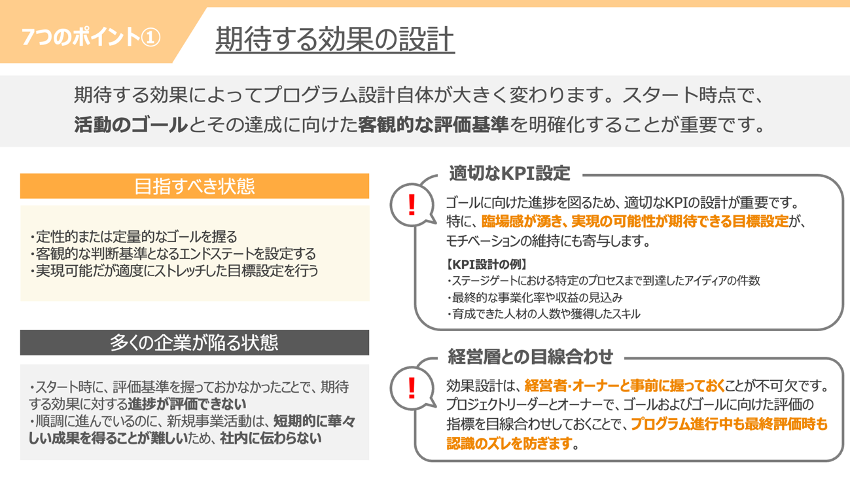

実現可能な目標(KGI)を定め、その目標を達成するために実行するアクション、そのアクションを定量的に評価する段階的な指標(KPI)を定めます。

KPI設計においては、適切な抽象度、適切な評価軸が重要になります。

KPIの抽象度が高すぎると、具体的な行動に落とし込めず、現場での運用が困難になります。一方で、抽象度が低すぎると、細部にとらわれすぎて全体の戦略とのつながりが見えにくくなります。KPIは、現場が理解しやすく、かつ重要目標達成指数(KGI)と論理的に結びついた「ちょうどよい粒度」で設定する必要があります。

また、KPIを設定する際に、「外的要因の影響を受ける数値」を評価軸に置いてしまうことが、失敗要因として多くあります。例えば、「来期の第二四半期で新商品の売り上げ〇〇円を達成する。」これは、自分/自社ではコントロールできない外的要因が作用することで達成できない可能性があります。

KPIの指標を”行動指標”に置くことで、実現可能な目標にすることが可能です。

「来期の第二四半期で新商品の売り上げ〇〇円を達成する。」その実現のために自らができるアクションを洗い出し、それらを定量的目標として設定することが求められます。例えば、リサーチ段階での情報収集量、検証フェーズにおけるユーザーテストの実施回数、マーケティングフェーズにおける情報発信量など、コントローラブル(制御可能)な指標を設定することが健全です。

なお、KGI・KPIは、臨場感が湧き、適度にチャレンジングかつ実現の可能性が期待できる目標にすることで、担当者のモチベーション維持にも寄与します。

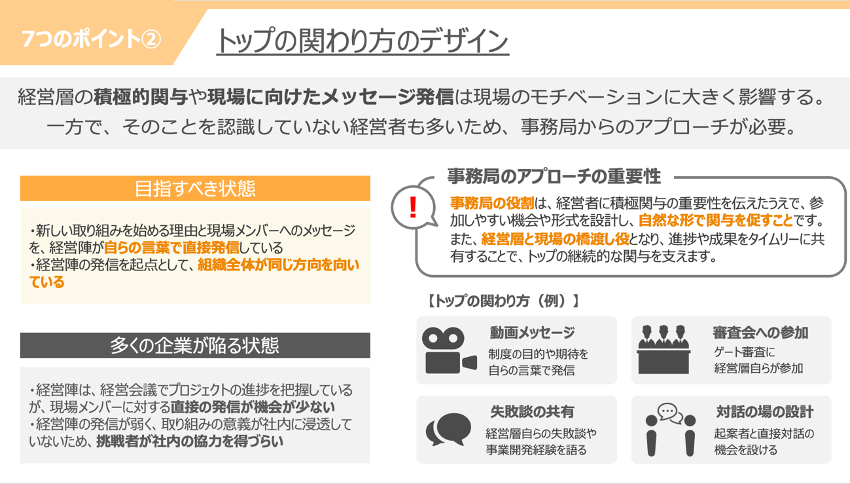

社内新規事業の手引き#1でも、トップ(経営層)の巻き込み方のデザインについて解説しましたが、経営層の新規事業に対する覚悟やコミットメントを、担当者と社内全体にメッセージとして伝えることが不可欠です。

社内新規事業においては、経営層が最終的な決定権を持ちますが、意思決定のプロセスにおいて現場やミドルマネジメントの意見を重視し、ミドルマネージャーは上層部からの方針や目標を現場に伝え、現場の意見やフィードバックを経営層に伝える橋渡し役となることが求められます。

企業組織・文化の「風通しの良さ」という表現がよく使われますが、オープンなコミュニケーションやフラットな組織図といったふんわりとしたものではなく、上下関係なく健全に意見が言える心理的安全性の見える化、建設的なフィードバックができる環境整備など、表面的・抽象的ではない、健全な仕組みを整える必要があります。特にZ世代やα世代と呼ばれる若い社員には、暗黙知ではなく、しっかりとした形式知として定量的に定め、役割を明確に伝えることが不可欠です。

「やらされ新規事業」にならないよう、全社一体となったミドルアップダウン型の組織風土デザインでは、ミドルマネージャーや事務局担当者の力量が問われます。

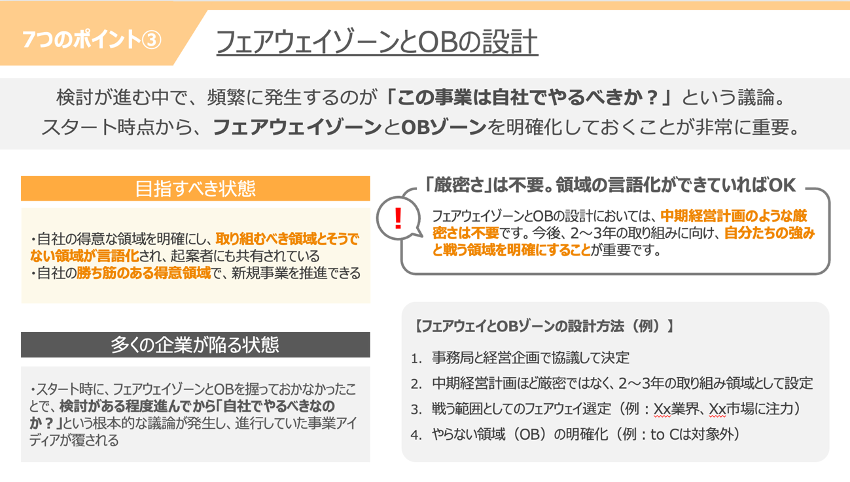

ゴルフに例えたメタファーとして、私たちは新規事業の「フェアウェイor OB」という表現をよく使います。

「この事業は自社でやるべきなのか?」といった議論が経営会議で突然発生し、よくわからない理由で停滞/撤退させられ、新規事業担当者が意気消沈してしまう、実はこのようなことが社内新規事業においてよく見られる失敗の一例です。

未開拓の領域である新規事業に対し、既存事業の合理性の観点で判断すれば、多くが安全な方を取ります。意思決定を行う人が、不要なリスクを取らずに平穏に進めたいというリスク回避の思考に陥るのはある種自然なことであり、そこには挑戦を進めたい人とリスクを回避したい人の正義同士のぶつかり合いが起きることもまた、自然なことです。

そこで求められるのが、新規事業領域のルール化です。

新規事業の目的を既存商品の新たな市場開拓に置くのか、既存顧客への新価値提供と置くのか。自社のコア技術の応用か、新たな飛地領域への挑戦か。どこまでがOKでどこからがNGであるかについて、ミドルマネージャー/事務局と経営企画・経営陣で協議し、明文化されたルールとして共通認識を持つことで、ハレーション(混乱)を回避し、ルール基点の健全な新規事業活動を進めることができます。

bridgeでは、これから新規事業に挑戦する組織に、方針・ルールの策定を目的としたワークショップから始めることが多く、フェアウェイとOBの明文化から着手し、大きな活動に繋がったケースが多くあります。ここでは、新規事業担当者、経営陣、部門長が集まり、組織診断や描く未来のビジョンなどを描き、そこから具体の計画に落とし込んでいくプロセスでそれぞれの当事者意識が高まり、目線合わせができるようになります。

自社の強みの棚卸し、会社の歴史やストーリーの追体験といった様々なアプローチで、自社における新規事業の意味を言語化し、中期経営計画との整合、新規事業の戦略に落とし込んでいきます。

今回は、

新規事業における、

①期待する効果の設定

②トップの関わり方のデザイン

③フェアウェイとOBの設計

について解説しました。

次回は、

④プロセスの設計と支援体制の構築

⑤学習体系の整備

について解説していきます。

次の記事はこちら

社内新規事業社内提案制度 設計運用の手引きは、引き続き連載形式でお届けします。引き続き、「成功する制度設計の7つのポイント」というテーマでお届けします。なお、bridgeの記事コンテンツはメルマガや各種SNSでも発信いたしますので、ぜひ応援、フォローをよろしくお願いします。

・X:https://x.com/bridgedesigners

・Facebook:https://www.facebook.com/bridgeinc

※メルマガは本ページを下にスクロールいただくと登録フォームがございます。