TOPICS

社会の環境変化が厳しい中、先行きが不透明な既存事業の将来に不安を抱き、各社が新規事業開発に力を入れています。また、特にここ10年でイノベーションやスタートアップという言葉を耳にすることも増え、新しい取り組みに対する世間の意識も高まっていますが、新規事業がどのように生まれ、組織に定着し、事業成長につながっていくのか?を論理立てて理解できている人は多くないと私たちは考えています。

今回は、「新規事業担当になったけれど、どうすれば良いのかわからない。」という新規事業活動の事務局の方、またはこれから新規事業にチャレンジされる経営者の方、一度チャレンジしたものの失敗した方に向け、社内新規事業の成功への道筋を提案します。

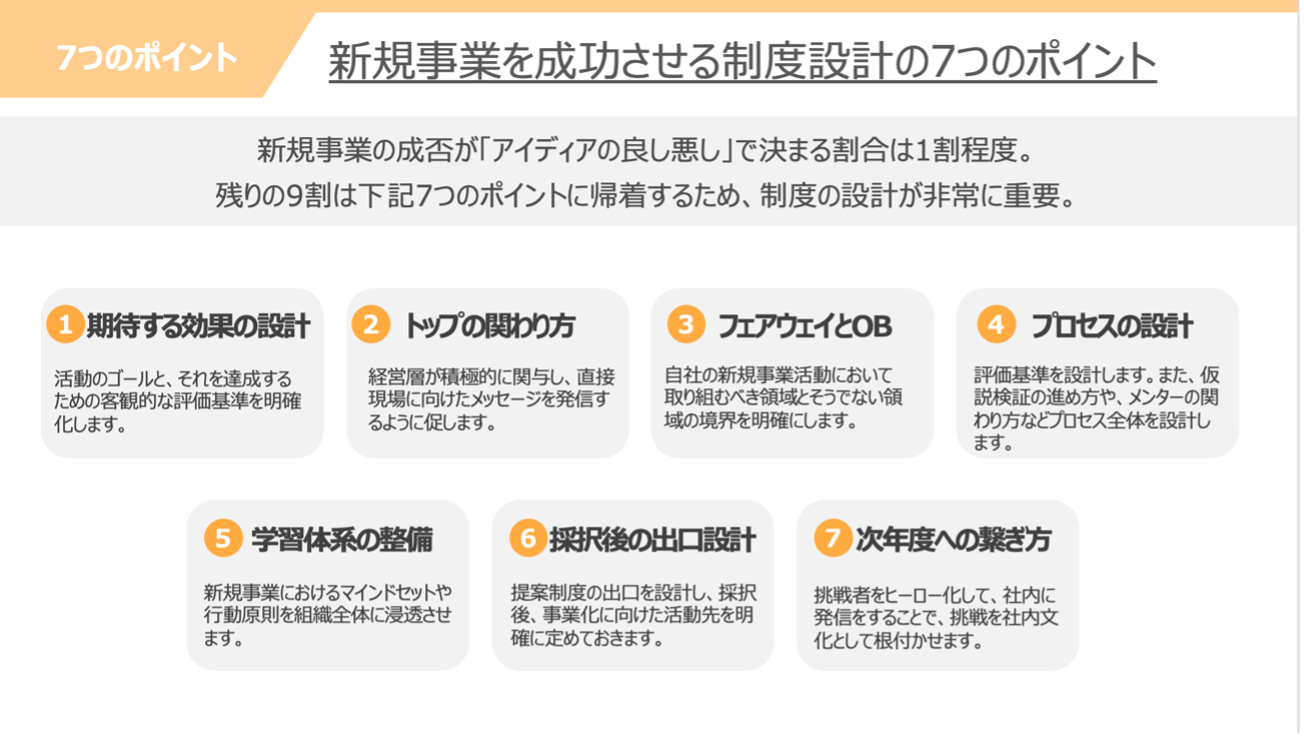

今回は、新規事業の組織運営に欠かせない、制度設計について解説していきます。

前回は、

新規事業における、

①期待する効果の設定

②トップの関わり方のデザイン

③フェアウェイとOBの設計

について解説しました。

今回は、

④プロセスの設計と支援体制の構築

⑤学習体系の整備

について解説していきます。

プロジェクトのゴール、設定したKGI/KPIに対し、新規事業活動のロードマップを作ります。

設計の指標として、

(1)評価基準

(2)仮説検証のペースメイク

(3)メンターの関わり方

(4)リソース配分

を設定します。

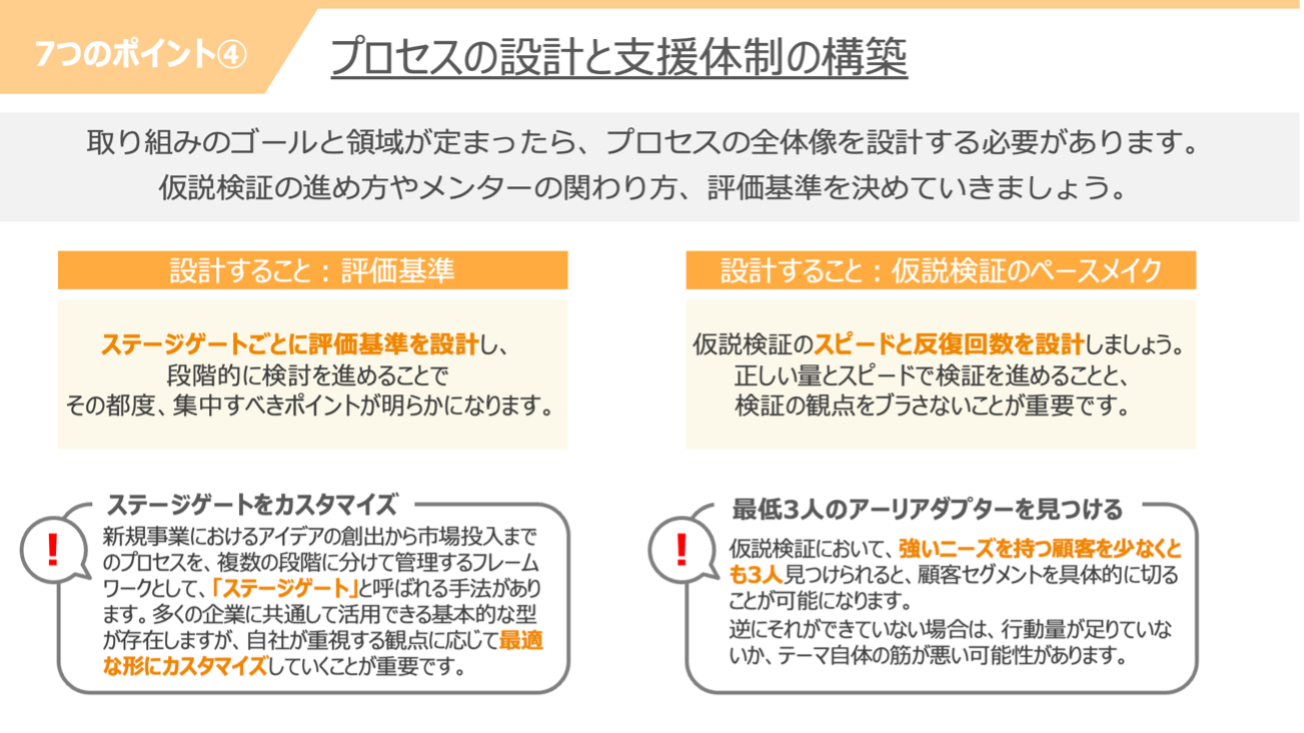

事業アイデアの仮説検証活動を行い、市場に投入するまでのプロセスをステージゲートで整理し、それぞれのステージでの評価基準を定めます。ステップや評価基準については、公開されている他社の事例を参考にしたり、生成AIでベースを作成するのも有用です。

ここでは、各ステージで「何が達成できていれば次へ進むか」逆に「何が達成できていなければ中断するか」を、属人的にならない、定量的な指標として置くことが重要になります。

リーン・スタートアップを起点とした3つの”Fit”

・Customer Problem Fit(CPF:顧客と課題の整合検証)

・Problem Solution Fit(PSF:課題と提供価値の整合検証)

・Product Market Fit(PMF:市場性検証)

の3つを指標の大項目に置き、細分化させていくことを推奨します。

新規事業の成功において最も重要なのは、仮説検証のスピードと反復の質です。

どれだけ優れたアイデアであっても、顧客の実際の行動によって裏づけられなければ意味がありません。そのため、仮説を立てては検証し、結果をもとに修正して次の仮説へ進むという反復(サイクル)を一定のペースで回す設計が求められます。

ただし、早さだけを追求すると、検証の観点がブレたり、意味のある学びが得られない危険もあります。正しいスピードと正しい量を意識しながら、目的に合った仮説検証を積み上げていくことが大切です。

仮説検証サイクルは、仮説→検証→振り返りを2〜3週間を単位に設定し、繰り返すことがお勧めです。また、検証の目的は都度明確にし、検証から得られた学習の記録はチーム・社内にしっかりと残すようにしてみてください。

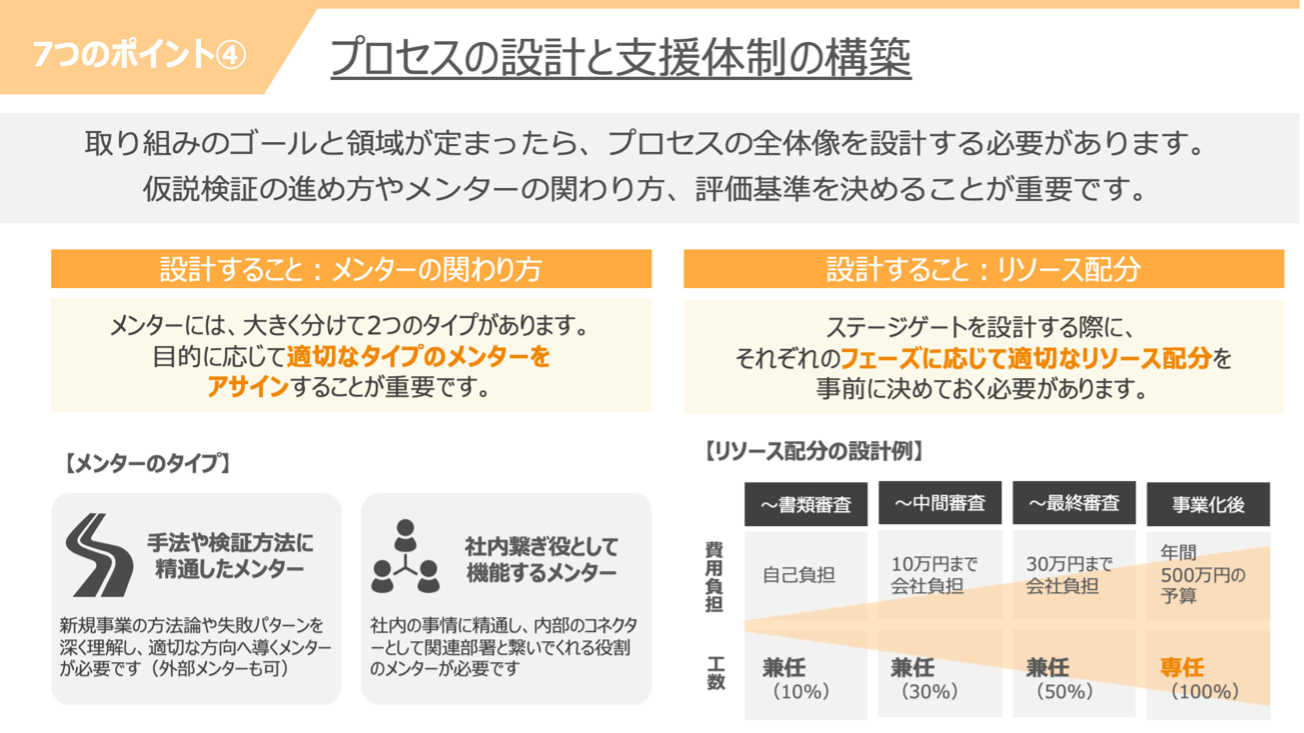

事業開発のメンターは、関係者内・外から適切にアサインします。

関係者内からは、社内の人事や各事情に横断的に精通した人物、社外からは、新規事業経験者や支援実績のある人(VCやコンサルタント)など、「社内事情や業界に精通した人」と「社内の事情を知らない外部からの視点で助言できる人」をそれぞれ意図的に置くことで、事業アイデアや仮説検証の設計・実行を公平にジャッジし、プロジェクトを健全に進めていくことができます。

ここでは、ステージごとの費用・時間の比重を設定します。

進行フェーズに応じて、担当者が業務全体のうちどの程度を新規事業に充てるかを、あらかじめ目安として設けておくことをお勧めします。前述の「リーン・スタートアップを起点とした3つの“Fit”」を踏まえると、各フェーズをおおよそ3ヶ月単位で区切ることで、一定の緊張感を保ちながらも、集中して検証を進めやすい環境を整えやすくなります。

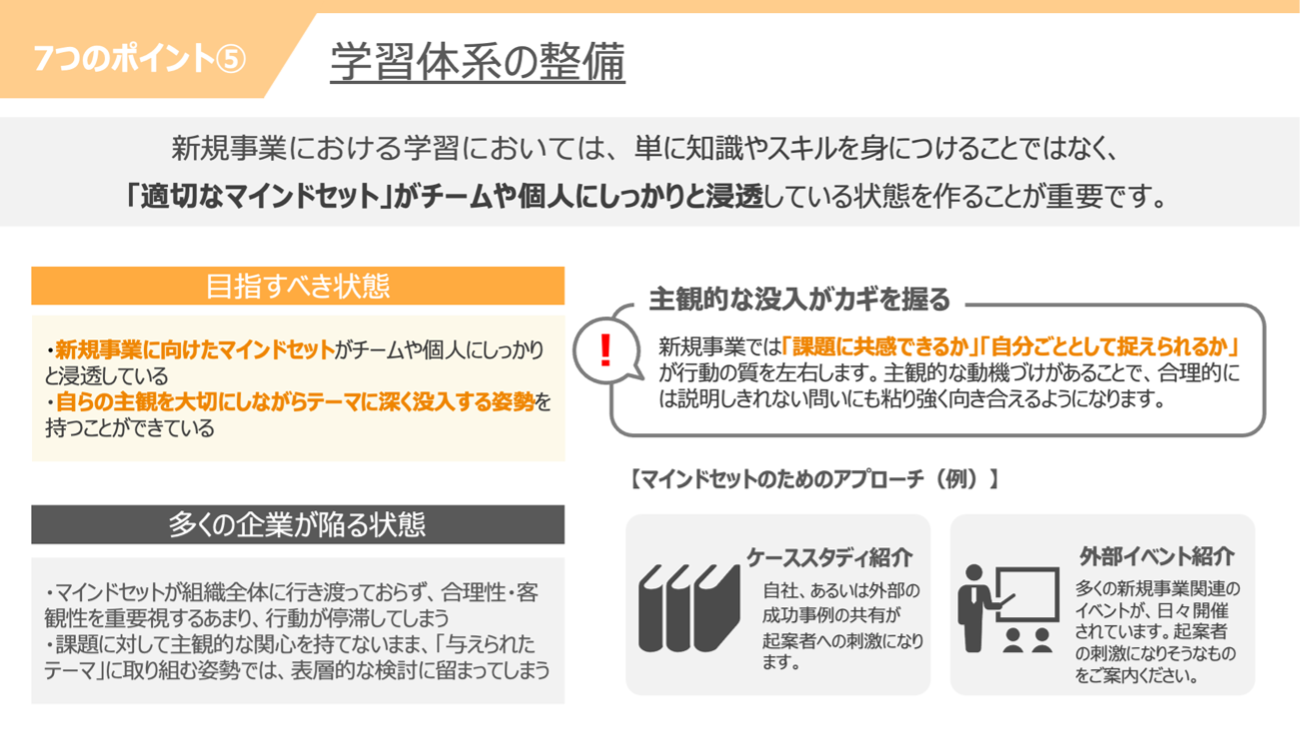

昨今の生成AIの進化により、学習効率は著しく高いものになりました。仮説、アイデア、市場性など、新規事業開発に関するあらゆる事が、AIである程度示してくれるようになり、筋の良いアイデアはもはやAIに出してもらったほうが効率的かもしれません。

ただ、多くの方が気づいているように、知識やスキルだけで新規事業が成功することはありません。例えば、「地方の高齢化の課題解決」をテーマとした場合、ペルソナ像、課題はAIに出してもらう事ができますが、インタビューや生活文脈調査などによって想定もしていなかった課題(インサイト)を発見し、事業アイデアにつながっていくことも多くあります。また、課題を持つ当事者への共感から、合理性を超えた原動力につながるケースも少なくありません。

新規事業開発においては、「アイデアの筋が良いか?」以上に、「課題に共感し、強い当事者意識を持ち続けられるか?」が重要になります。そのマインドセットが個人・チーム・組織に醸成されていくプロセスが、何よりも重要になります。

そのために、インプットは、やり方(How)だけに偏らないように、挑戦者のストーリーに触れる機会、課題を持つ当事者の1次情報に触れるフィールドワーク、自治体・生活者・スタートアップなど、普段関わりのない”越境人材”との対話の機会など、心が動く体験を通して、当事者意識が醸成されるプロセスの設計を心がけてみてください。

今回は、

新規事業における、

④プロセスの設計と支援体制の構築

⑤学習体系の整備

について解説しました。

次回は、

⑥採択後の出口設計

⑦次年度への繋ぎ方

について解説していきます。

社内新規事業社内提案制度 設計運用の手引きは、引き続き連載形式でお届けします。引き続き、「成功する制度設計の7つのポイント」というテーマでお届けします。なお、bridgeの記事コンテンツはメルマガや各種SNSでも発信いたしますので、ぜひ応援、フォローをよろしくお願いします。

・X:https://x.com/bridgedesigners

・Facebook:https://www.facebook.com/bridgeinc

※メルマガは本ページを下にスクロールいただくと登録フォームがございます。