TOPICS

社会の環境変化が厳しい中、先行きが不透明な既存事業の将来に不安を抱き、各社が新規事業開発に力を入れています。また、特にここ10年でイノベーションやスタートアップという言葉を耳にすることも増え、新しい取り組みに対する世間の意識も高まっていますが、新規事業がどのように生まれ、組織に定着し、事業成長につながっていくのか?を論理立てて理解できている人は多くないと私たちは考えています。

今回は、「新規事業担当になったけれど、どうすれば良いのかわからない。」という新規事業活動の事務局の方、またはこれから新規事業にチャレンジされる経営者の方、一度チャレンジしたものの失敗した方に向け、社内新規事業の成功への道筋を提案します。

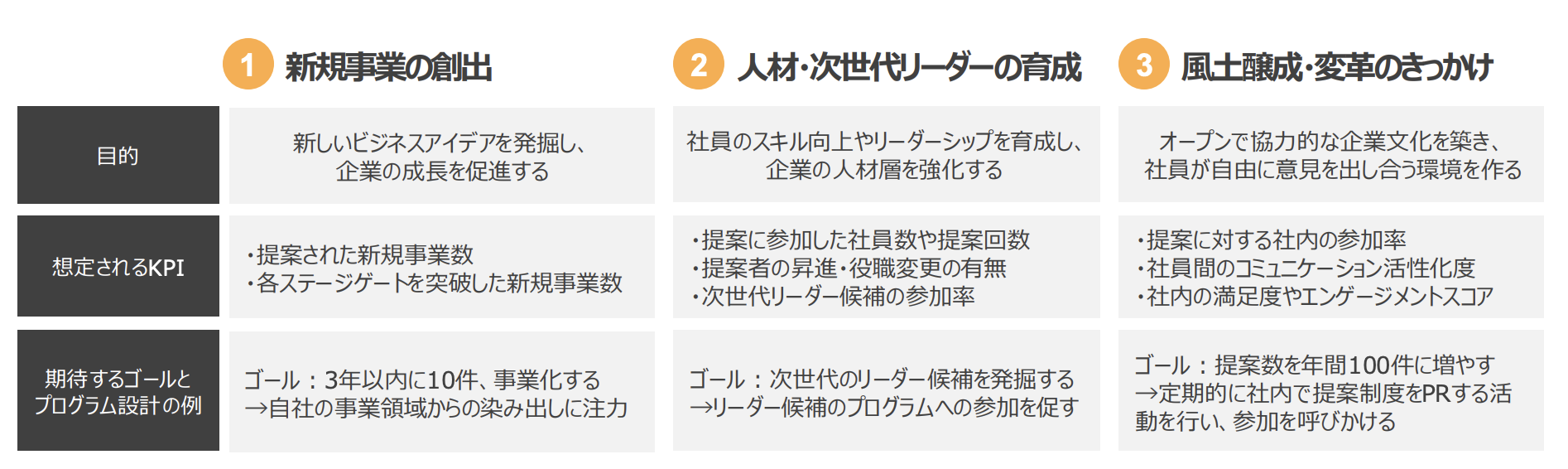

社内新規事業によって得られる目的は、当然ながら新たな収益の軸となる事業が創出されることですが、その活動そのものの中に、多くの副産物を得る機会があります。

新規事業を生み出すための社内提案制度を行う上で得られるものは、「新規事業の創出」「人材育成」「風土醸成」の3つに分類されると私たちは考えています。

新規事業での企業の成長、スキル向上とリーダーシップの醸成、そしてそれらの結果として、オープンで協力的な企業文化が形成され、そのサイクルが確立されていきます。

私たちがさまざまな企業で新規事業を支援する中で、新規事業開発活動において得られるナレッジ、つまりその活動の過程で得られる知的資産が企業の大きな価値になることを理解しています。一つの革新的なアイデアで新規事業が事業として成功することはまずありません。しかし、その活動の中で得られた知識や経験、ネットワークこそが企業の資産として大きな価値となります。新規事業開発の探究/探求の過程で生まれるチームの結束や仕事に対する当事者意識(エンゲージメント)も強固なものになります。

また、これらの活動が外部に認知されることで企業ブランドイメージの向上、ひいては採用の優位性にもつながっていきます。それらが満たされた時に、自ずと企業文化も健全なものになり、社会的な存在意義を持っているという良好な状態になります。

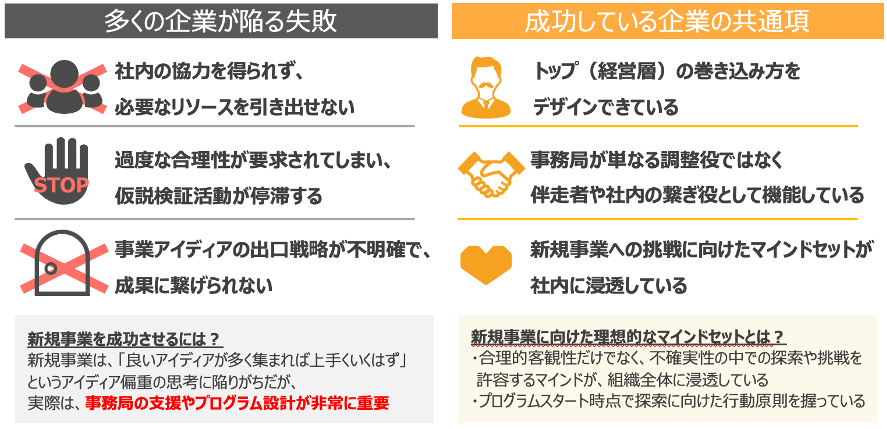

多くの企業は「他社がやっているから」等の理由で、先行き不安の危機感はあるものの、その正体がわからず、雲をつかむような気持ちで漠然とした不安感の中で活動しています。

まずは、「なぜ自社が新規事業に取り組むのか」を言語化し、社内に浸透させる必要があります。

“How”の前に”Why”を定め、中長期の経営計画や経営戦略との整合を行い、これを基軸に進めていくことが非常に重要になります。

新規事業組織の体制やプロセス、評価軸は、既存事業のそれとは全く異なり、役割も異なります。そのため、新規事業開発に取り組む意図が社内に浸透していないと、担当者が「何をしているのかよくわからない、遊んでいるのか?」と見られてしまうようなことが少なくありません。また、何が得られるのかが不明確な新規事業の活動をあまり良く思わない社員がいるというケースも少なくなく、結果的に新規事業担当者が孤立し、小さな活動に終始してしまいます。

社内新規事業開発のメリットは、すでに企業が持っているリソース・ナレッジ・ネットワーク・基盤を活用できることであり、そこで部門間の情報共有は必要不可欠になります。新規事業担当者は、いかに周囲を巻き込み、協力を得られるか?を最重視し、根回しを徹底することが求められます。

これは担当者のキャラクターに依存することもありますが、戦略を立てて進めることは誰にでもできます。前述の、新規事業の目的の言語化・発信・浸透と合わせて、社内の力学を理解し、どのように立ち回るかの戦略が鍵を握ります。良いアイデアをいかに出すか/出させるか?よりも、良いアイデアを事業化に導くための交通整理が求められます。

既存事業では、当然ながら生産性を高めるために、効率的で合理性な生産プロセスが確立されており、事業規模が大きいほどに、その合理性が強く求められます。また、ものづくりの世界では特に、企業文化にそれが定着し、この思考自体が新規事業開発において欠かせない仮説検証活動の阻害要因になることが少なくありません。

ここで重要なのは、「既存事業と新規事業の役割とアプローチは全く異なるものである」ことを全社員が理解し、新規事業開発活動において仮説検証活動は合理的なものであることを全員が理解し、その活動を行うことがどこまで許容されるのか?を定量的に定めておくことが必要です。

また、新規事業開発に関わる人とチームをどのような軸で評価するかについても、あらかじめ定義されていることが健全です。

社内ビジコンを行い優秀なアイデアを採用したものの、出てきたアウトプットをどのように扱えばよいかがわからず、経営者たちも判断基準がわからないままに、既存事業の判断軸をもって経営会議で却下され、担当者が意気消沈してしまうということが、残念ながら多くあります。

新規事業を経営戦略の中でどのように位置付けるかによって出口戦略が変わり、判断基準も変わります。例えば、100億の既存事業を生み出す新規事業を1つ生み出す、という目標なのか?1億の新規事業を100創出するのか?によっても戦略の立て方が変わってきます。新たな事業部を作るのか、子会社化して育てていくのか、という議論が必要になることもあります。

またこれとセットで必要なのが「撤退基準」です。仮説検証の期間を設定し、KGI/KPIを立て、「いつまでに何を達成できたら次のステージに昇華させる」を定め、この制約のもとに新規事業開発活動を進めていくことで、活動計画も高い解像度で設計することができ、決済者の権限に依存しない健全な評価が可能になります。

無作為に自由の枠を用意するのではなく、適度な縛りを持たせることで、仮説検証を効率的に行うことができ、またこれによって不用意に担当者のモチベーションが下がるとことを防ぐこともできます。

失敗要因と対策について前述しましたが、新規事業活動がうまくいっている企業は経営層をうまく巻き込むことができています。

トップ自らがメッセージを発信し、事務局は社内広報活動を含めた周知と理解の促進に力を入れ、またトップが新規事業開発活動に当事者意識を持ち、適切な距離で関与していることを行動で示すことを促し、伝えていくことが求められます。

故・本田宗一郎氏が、全国の事業所を周り、工員と握手をして感謝と激励を伝えた話は有名ですが、人間の心理として、「自分がやっていることが見てもらえている、応援してもらえている」という気持ちが活動の原動力になります。

また言わずもがな、これはテクニックではなく、経営層の覚悟とコミットメントが全ての鍵を握ります。新規事業開発活動を推進する事務局担当者は、必要に応じて外部の支援者も頼りながら、経営層の覚悟とコミットメントを引き出し、言語化・発信を促していくことに注力することが求められます。

新規事業開発活動の事務局担当者は、活動の”ハブ”となり、経営層・担当者・社内外の関係者との繋ぎ役としてbridgeさせていくことが求められます。

この時に求められるのが、外部とのつながりや情報の引き出しの数です。当然ながら、新規事業開発や個々の事業アイデアに関する知識や情報を一人で持つことは難しいですし、一人で持つ必要はありません。

しかし、「これは、あの人を繋いだらどうだろう?」「あの情報がもしかしたら役に立つかもしれない。」といった手がかりをもっておくことが、繋ぎ役としての存在意義を高めます。

手法としては、GoogleアラートなどのメディアキュレーションサービスやSNSを活用し、日頃から情報に触れておくことを意識する、社外とのつながりの場に積極的に足を運ぶことで、事務局担当者自身の視野の拡大にもなり、またそのつながりや情報が企業・個人の資産として蓄積されます。

合理性や客観性だけでなく、不確実性の中での探索や挑戦を許容するマインドが組織全体に浸透していることが、新規事業を成功させるために重要になります。

前述のようなトップのメッセージ、社内の協力を得られる体制・文化づくりがしっかりできていることで、新規事業担当者が適切な心理的安全性のもとに活動できるようになります。

またこの時、”失敗”に対する捉え方と生かし方も重要なファクターになります。失敗を許容する文化は新規事業には欠かせないものですが、無条件に失敗を許容するのではなく、何を仮説として何に取り組み、その結果何が要因で失敗し、その失敗から何を学び、その失敗を活かして次に何をするのか?を考え、行動する文化を浸透させることが重要です。

次回は、その具体的なアプローチについて解説していきます。

社内新規事業社内提案制度 設計運用の手引きは、引き続き連載形式でお届けします。次回は「成功する制度設計の7つのポイント」というテーマでお届けします。なお、bridgeの記事コンテンツはメルマガや各種SNSでも発信いたしますので、ぜひ応援、フォローをよろしくお願いします。

・X:https://x.com/bridgedesigners

・Facebook:https://www.facebook.com/bridgeinc