TOPICS

2025年8月6日、実験する人と組織探求ラボのvol.4として

オンラインセミナー「現場のリアルな“つまずき”から生まれた 仮説検証 みんなの100問100答」を開催いたしました。

当日は多くの方にご参加いただき、誠にありがとうございました。

セミナー終了後のアンケートにて、ご好評のお声を多くいただいたため、

当日のQ&Aや講演の様子をイベントレポートとしてご紹介いたします!

9月16日(火)の16:00〜17:30にて、第2弾の実施も予定しております。

アーカイブ配信もございますので、お気軽にお申し込みくださいませ。

https://bridge-lab-20250916.peatix.com/

※第2弾のセミナーは、第1弾にご参加が叶わなかった方でも問題なくご視聴いただける内容です。

初めての方も、前回ご参加いただいた方も、奮ってご参加くださいませ。

新規事業やサービス開発の現場で、こんな悩みに直面することはありませんか?

「インタビューでは“課題感がある”と言われが、自信がもてない」

「プロトタイプには良い反応があったのに、誰もお金を払ってくれない」

「上司に検証に意味があったのか問われて、答えに詰まった」

これらは仮説検証に取り組む方々の多くが共通して抱えている課題です。

今回のイベントでは、仮説検証に取り組むみなさまから「悩み」や「疑問」を集め、

100問100答として、次のチャレンジの足掛かりとなる実践的なナレッジをシェアしました。

今回は、プロトタイピングの専門家であり、bridgeでも活動をしている三冨 敬太と

bridge代表の大長 伸行の2名がナビゲーションいたしました。

三冨 敬太 :プロトタイピング専門家

プロトタイピング専門会社S&D Prototyping株式会社代表取締役。慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント後期博士課程(専門はプロトタイピング)。ヒューマンインターフェース学会 ユーザエクスペリエンス及びサービスデザイン専門研究委員会 専門委員などに所属。プロトタイピングの研究を通して得られた知見を、民間企業で実践している。年間に関わるプロトタイプの数は100を超える。

大長 伸行 :プロジェクトデザイナー

2009年よりデザインファームのコンサルタントとしてデザイン思考を活用した商品・サービス開発、イノベーション人材育成プロジェクトをリード。2017年1月株式会社bridgeを創業。多様な業種、組織の200を超える事業開発プロジェクトを横断し得た数々の失敗経験を形式知化し、新規事業の創出とイノベーション組織づくりを支援する。リーダーや起業家の内面に寄り添うコーチとしても活動中。

当日は100の質問の中から、7つの問いを取り上げ、専門家の視点から回答いたしました。

いずれも仮説検証の現場でよく立ち上がる課題であり、多くの新規事業家の皆様が悩むポイントです。

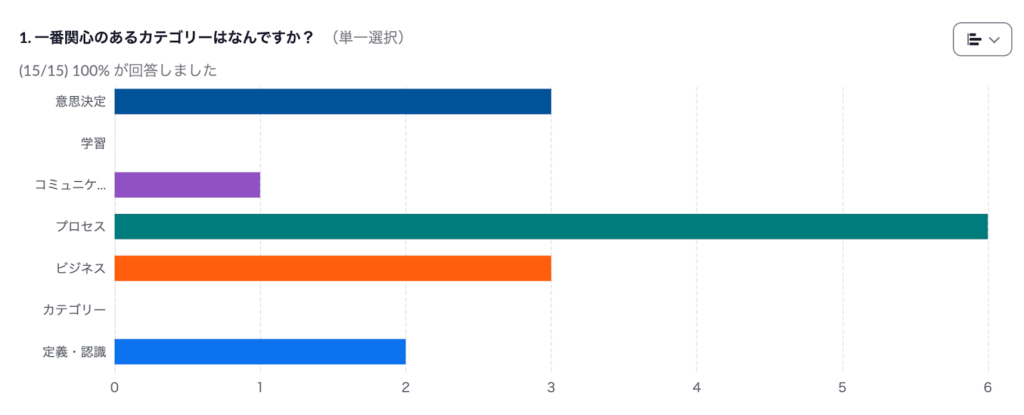

また、集まった100の問いは、以下の7つのカテゴリーに整理しました。

定義・認識:仮説検証に関する定義や認識について

カルチャー:仮説検証を実施するための社内のカルチャーについて

ビジネス:仮説検証のビジネス的な側面について

プロセス:仮説検証を実施するためのプロセスについて

コミュニケーション:仮説検証における社内外のコミュニケーションについて

学習:仮説検証によって得られる学習効果について

意思決定:仮説検証によって判断できる意思決定的な事項について

中でも、参加者の関心が高かったのは「プロセス」です。

今回のイベントレポートでは、特に「プロセス」カテゴリーより2つの質問を取り上げてご紹介いたします。

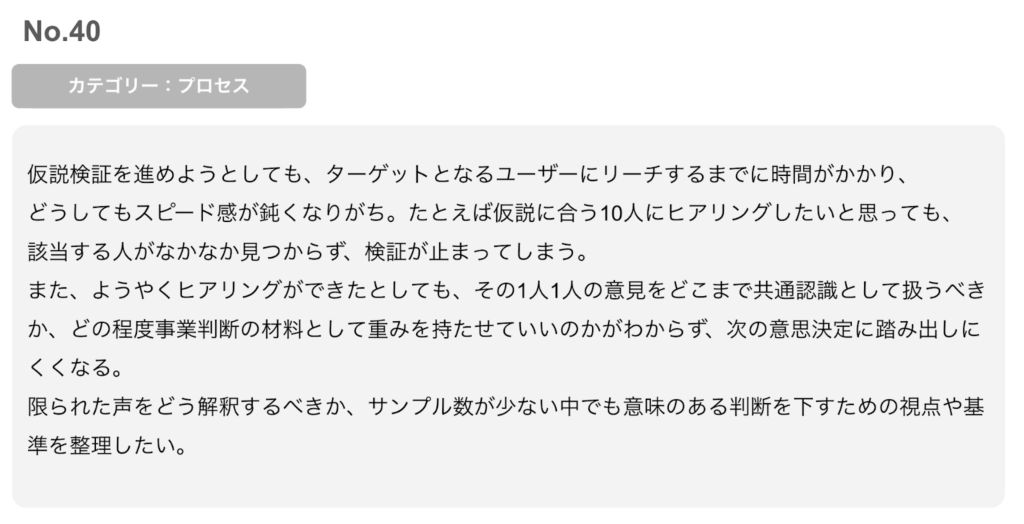

まずは、何を明らかにしたいのかということをきちんと決めて、

優先度の高い検証項目を決めるということからスタートすることが多いですね。

聞かないよりは聞くほうが良いということで、検証項目は多くなりがちですが、

今の活動の中で本当に明らかにしたいことって何なのかということを

1回ちゃんとドキュメントにして、チームの中で認識合わせることが大事なんです。

「明らかにしたいこと」がバラバラだから、いろんなところでいろんな声を聞いてくる。

優先度が決まってないから、そんなに優先度の高くない人の声にも大きく反応してしまう。

ということがよくあるんです。

明らかにしたいことが決まると、誰に話を聞けば良いのかが見えてきて、

話を聞く人が見えてくると、獲得方法がわかってきます。

既存のお客さんにアプローチをしてみよう、とか

既存のお客さんだと少しバイアスかかりそうなので、ビザスクを使って聞いてみようとか。

また、BtoCであれば、ユニーリサーチのプラットフォームを通じて、翌日ぐらいにはインタビューを開始できます。

あとは、例えば、有識者やオピニオンリーダーみたいな相手であれば、

その人の書いたnoteとか書籍を通じて、DMしていくような獲得方法をとるようなケースもありますね。

スピードについては、獲得方法の難易度も関わってきますよね。

例えば、どこかのBtoBの企業の経営幹部を対象にするようなケースだと

自分たちの営業経由で聞いていくと、どうしても時間かかってしまう場合があります。

そういう場合でも、5〜6万円払えば、ビザスクliteが使えるので、

対象者にインタビュー依頼をして、3〜4日後にはインタビューが開始できます。

そんな風に獲得方法を考えることで、スピードを意識できるかなと思います。

大長さんの回答と被る部分があるかもしれませんが、

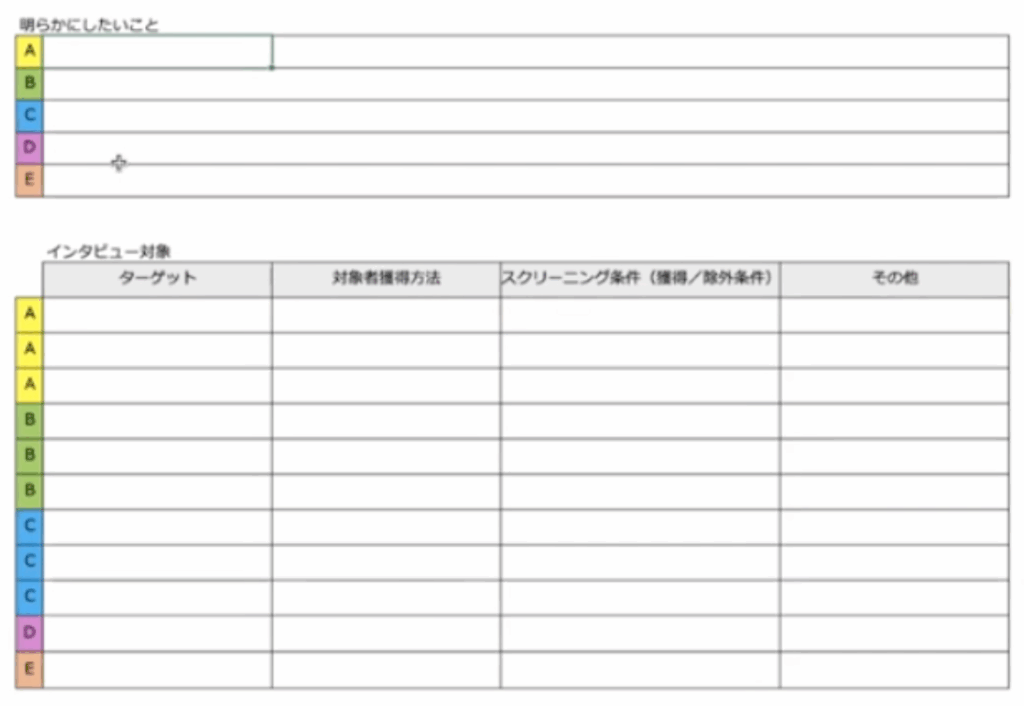

例えば、10人にヒアリングしても該当する人が見つからないような状況の場合、対象者が”本当に聞きたい相手と合っているのか”が結構重要になってくるんです。

話をしてみると、意外と聞きたい相手ではなかったということもあるんですよね。

対象がどんな人なのか、事前にペルソナをしっかり作って、

そのペルソナに話を聞いていくことが、個人的には重要だと思っています。

例えば、これは実際に作っているペルソナです。

画像はぼかしてありますが、傾向やインタビュー対象者からの実際の発言を抜粋して記載をしています。

インタビュー相手の発言を聞いて、中身をアップデートする中で、

当然、ペルソナが1人ではないケースもあると思います。

その場合は、それぞれペルソナを作るということを、僕も実際にやっています。

話が聞きたい人がどんな人なのかを明確化してから話を聞くことで、

一人一人がペルソナに合致しているので、意見を共通認識として扱えるようになります。

外れてる人に聞かないというのが重要かなと思ってます。

今の三冨さんの回答に乗っかって、リクルーティング観点で質問です。

ペルソナか否かを判断する際、どんな風にスクリーニングしていきますか?

かけられる予算によって変わってくる部分があるのですが、

最初から15万〜20万かけられる場合は、定量調査で300〜400人のデータを取って、その中に、ペルソナに合致するかどうかを判断するための質問項目を入れておきます。

そのデータをクラスタリング分析して、このペルソナにどれだけ近いかどうかを数値化し、

ペルソナに近い人からインタビューしていきます。

そうすると、数値的にペルソナに近いことが立証されてる状態なので、外さないんですよね。

最初からそこまでの予算をかけられない場合は、

チームの中で、”ペルソナに近い人はどういう人か”を項目として決めておいて

できるだけ近い人を選ぶというプロセスをとることが私は多いですね。

確かに。ペルソナと合致してるかどうか、

意図的にきちんと自分たちで判別できるような問いを用意しておく必要があるのかもしれませんね。

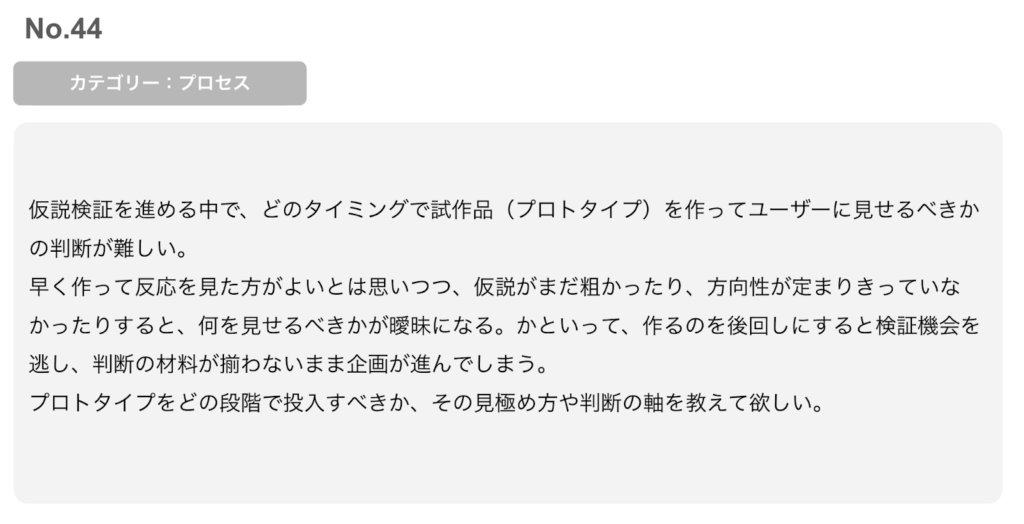

僕の場合、初期の段階でプロトタイピングするときは、

よくカードソーティングという手法を使います。

アイディアのカードを複数用意して、粗い段階で対象者に見せてフィードバックをもらうんです。

複数の方針を試せる段階や具体的な仕様や体験を議論できていない段階では

意図的に粗いものを見せて、対象者自身がどんな体験や価値を想像したのかを聞くんです。

具体的な詳細設計に入ってから、粗いプロトタイプを見せてしまうと、

フィードバックも粗くなってしまうので良くないという側面があると思いますが、

初期は粗い方が沢山試せて良いと思っているので、使い分けをしていますね。

三富さんはどうでしょうか?

プロトタイプ及びプロトタイピングは

「プロトタイプを提示される人(評価者)」が、

最終的な成果物を想像したり、解釈したりするプロセスが入るという点が特徴的だなと思っています。

未完成品なので「これってどうなるんだろう」と頭の中で考えなきゃいけないのですが、

解釈は、結構人によって異なってくるんですよね。

想像した最終成果物によって、「欲しい」「欲しくない」というように評価を決め、

「いらないな」と思っていても相手には「いいですね」と伝えることがあるという前提を、

プロトタイプを用いたコミュニケーションの際は気にしておく必要があります。

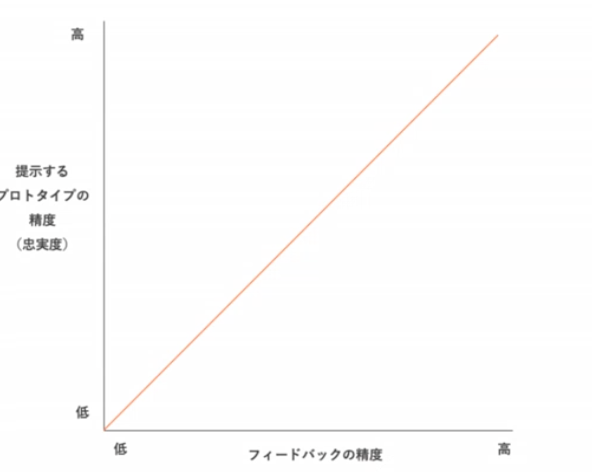

そして、基本的にやっぱり、提示するプロトタイプの精度が低ければ低いほど、

フィードバックの精度は下がるんですよね。

逆に、実際の体験に近いプロトタイプを提供すると、フィードバックの精度は上がります。

そういうことを頭に入れた上で、できるだけ早くやることが大事なんです。

ただ、プロトタイプの精度を上げようとすると時間が取られます。

なので、先ほど大長さんがおっしゃっていたように、

初期段階は価値検証だと割り切って、チラシなどで簡単に体験できることを確認し、

少しずつプロトタイプとフィードバックの精度を高めていくという風に進めていくのが良いと思います。

最初は、フィードバックの精度の低さも理解した上で、

チラシなどで粗いプロトタイプを作り、ユーザーからフィードバックを集め、

方向性を決めた上で、また作り込んで提示するというプロセスを3サイクルぐらい回すことが重要だと思っています。

3サイクルという言葉が出ましたが、

三富さんのプロジェクト経験の中では、(プロトタイプの精度が)「低・中・高」というような3つで1つのパッケージとしてやっていくことが多いですか?

「低・中・中」あるいは「低・低・中」くらいでやることが多いですね。

「高」を作ることはほとんどありません。

チラシを当てても、「全然いらないね」という反応で再度チラシを作り直すこともありますしね。

逆にチラシの反応がすごく良く、もう少し精度が高い検証をしようとなる場合もあります。

大体、2週間に1回を1スプリントとして、3回ぐらい回すことが多いです。

例えば、プロトタイプを作るのに1ヶ月かかるとしたら、精度としては高すぎるという位置付けですか?

1ヶ月かかるとしたら、それは明らかに作り込みすぎですね。

プロトタイプの格言で、「ユーザーに提示する時に、少し出すのが恥ずかしいと思うくらいがちょうどいい」というものがあります。

「ちょっとこれは出すのが恥ずかしいな」

「本当にこれでちゃんとしたフィードバックをくれるかな」

というくらいの方がプロトタイプとしてはちょうどいいんです。

やっぱり、物作りは時間をかければかけるほどクオリティが上がっていくじゃないですか。

だからこそ、途中で区切りをつけることが大事だと思うんです。

今回のイベントでは、仮説検証の現場で多くの人が直面する“よくある悩み”や“つまずき”を持ち寄り、

そのひとつひとつに向き合いながら実践的なヒントを共有しました。

現場で生まれたリアルな課題感を共有することで、

「自分だけの悩みではなかった」と気づき、次の一歩を踏み出す勇気や具体的な行動のヒントを得られたのではないでしょうか。

本イベントで紹介した知見は、仮説検証を前進させるための足掛かりとして、

皆さまの新規事業やサービス開発の現場でご活用いただけます。

今回のイベントレポートでは、一部のご紹介にとどまりましたが、

「自社の検証プロセスにも取り入れてみたい」「より詳しく話を聞いてみたい」という方は、

【こちら】からぜひお気軽にお問い合わせください。

ご好評につき、今回のセミナーの第2弾を開催することになりました。

時間の関係で取り上げることができなかった質問やトピックスを中心に

「仮説検証のあるある」や「モヤモヤを突破する方法」について、深堀いたします。

※第1回に、ご参加が叶わなかった方でも問題なくご視聴いただける内容になっております。

初めての方も、前回ご視聴いただいた方も、奮ってご参加くださいませ。

【開催概要】

日時:2025年9月16日(火)16:00-17:30

形式:オンライン(Zoom)

参加費:無料(要事前申込)

https://bridge-lab-20250916.peatix.com/