TOPICS

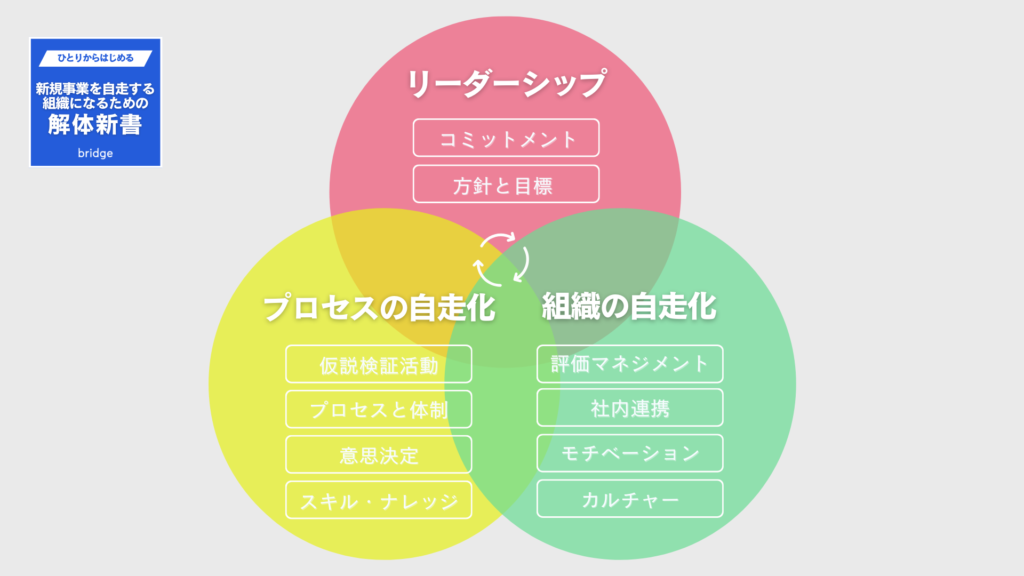

こんにちは、bridgeの大長です。本連載「新規事業を自走する組織になるための解体新書」では、企業が新規事業を成功させるために必要な10の観点に焦点を当て、それぞれのテーマについて具体的な事例をもとに紹介しています。

前回はリーダーシップと経営陣のコミットメントの重要性について考察しましたが、今回は「新規事業の方針と目標」について掘り下げていきます。

新規事業の自走化には、明確な方針と目標の設定が不可欠です。

推進者もしくは経営陣自らが、企業として新規事業に取り組む意義や戦略領域を明確にし、その意図と価値を全社員に共有することが重要です。明確な方針は、組織全体が共通のビジョンを持ち、新しい挑戦に向けて一丸となるための羅針盤の役割を果たします。

さらに、各フェーズで達成すべき具体的な成果を明確にすることで、効率的にリソースを配分し、目標達成に向けて段階的にゴールに向かうためのロードマップを作成できます。

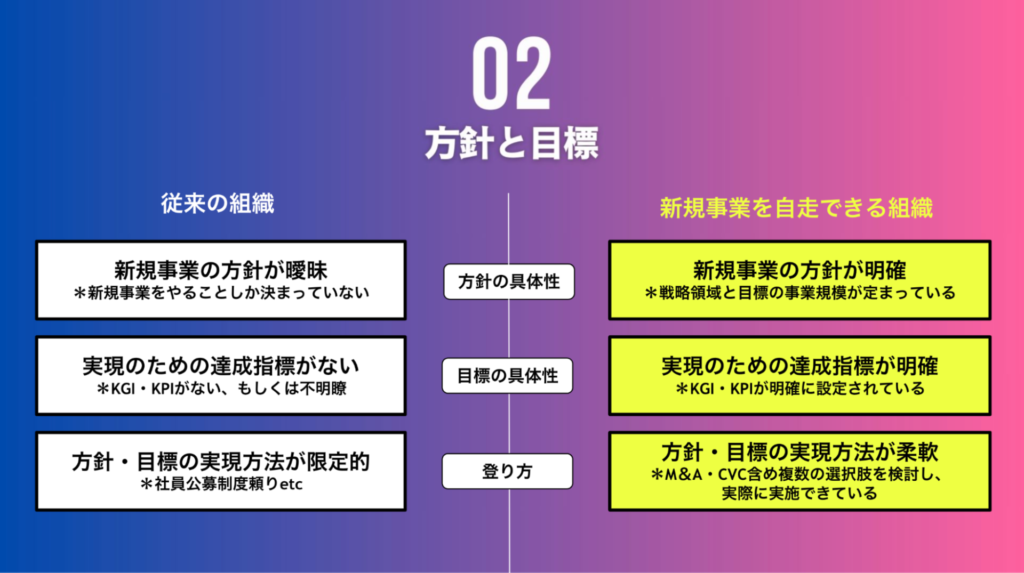

多くの組織においては、新規事業の方針が曖昧なことが多く、「新規事業をやる」という大まかな決定しかなされていないケースが多くみられます。具体的な戦略領域や事業規模が不明確であり、社員には「どのように新規事業に取り組むのか」が伝わらず、その意図が曖昧です。

この結果、実現のための達成指標・撤退基準などがなく、KGI(重要目標達成指標)やKPI(重要業績評価指標)が適切に設定されていない場合があります。結果的に、社員は何をどの程度取り組めば良いかがわからず、行動が伴わないまま、達成感や具体的な成果が見えなくなります。

さらに、方針と目標を実現するための具体的な方法が限られており、例えば「社員公募制」などの単一の方法に依存することが多く、新しいアイデアが広がらないという問題が生じがちです。

一方で、新規事業を自走できる組織では、方針と目標が具体的に定められています。経営陣は、戦略領域や事業規模を明確に設定し、それを全社員に共有しています。このアプローチにより、社員は組織の方向性を理解し、自分たちの役割と目標が明確になります。また、KGIやKPIといった達成指標がしっかりと設定されているため、各段階での進捗状況が分かりやすく、目標に向けて具体的にどのように行動すれば良いかが把握しやすくなります。

さらに、方針と目標の実現に向けた方法も柔軟で、M&Aやオープンイノベーションなど、複数の手法を用いて最適なリソースを投入することが可能です。これにより、組織全体がスピーディーに動き、戦略的に新規事業を推進していく力が生まれます。

このように、従来の組織と新規事業を自走できる組織では、方針と目標の設定やその実現に向けたアプローチに大きな違いがあります。経営陣が具体的で柔軟な目標を掲げることで、組織全体が効率的に動き出し、新規事業の成功が加速します。

前回の記事でもご紹介したAGCを例に見ていきましょう。

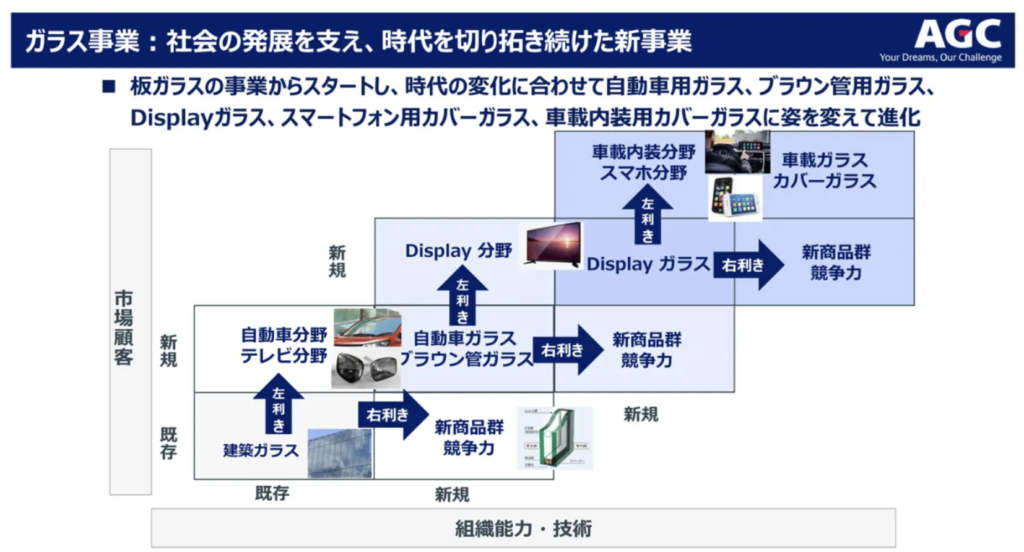

AGCでは「両利きの経営」という戦略を通じて、新規事業の方針と目標を明確に定めています。

従来の板ガラス事業からスタートし、時代の変化に合わせて、自動車用ガラス、ディスプレイ用ガラス、スマートフォン用カバーガラスなど、新たな事業領域への展開を進めています。

AGCの経営陣は、新規事業の方針を具体的に設定し、例えば、新たな市場のニーズに応えるための技術開発や顧客との協業戦略など、明確な戦略領域を示しています。

さらに、各事業フェーズで達成すべき具体的なKGIやKPIを設定し、社員が何を目指して動くべきかを明確にしています。これにより、組織全体が同じ方向を向き、迅速に行動できる体制を整えています。

このように、経営陣の方針と目標設定が明確であることで、組織全体が一致団結し、新規事業の成功を支えています。

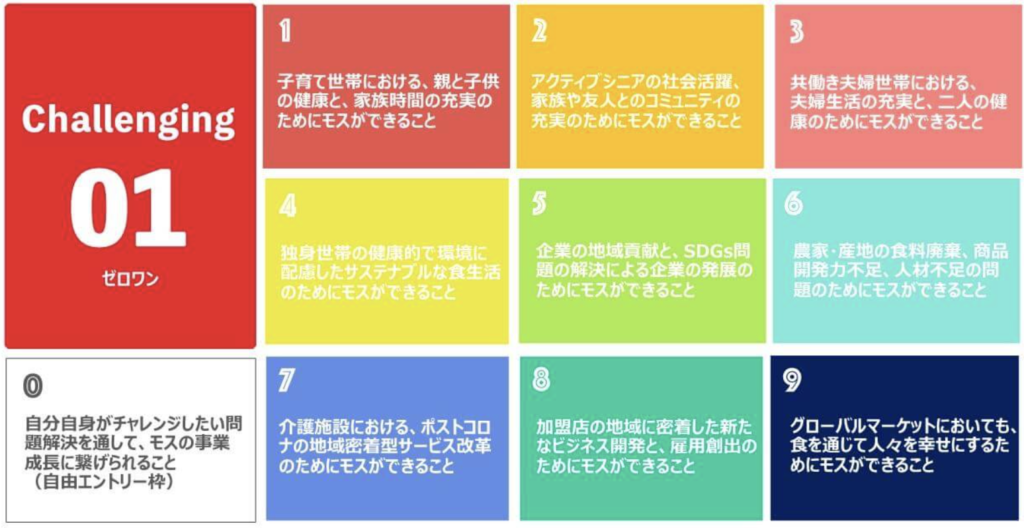

bridgeの過去事例記事でも紹介したように、モスバーガーでは、新規事業公募制度を通じて、社員から新しいビジネスアイデアを募り、新規事業を積極的に推進しています。

この制度では、経営陣が関心領域を設定し、それに基づいて社員からアイデアを募集しています。

たとえば、「加盟店への貢献」「子育て世帯応援」「農家さんの支援」など、具体的かつ中長期の経営戦略とも接続されたテーマを掲げることで、社員の提案が企業のビジョンや向かうべき先に一致するように工夫されています。加えて、経営陣が選ばれたアイデアに対して、リソースの提供やサポートを積極的に行い、アイデアを実現に導いている点も重要です。このように、モスバーガーでは関心領域の明確化と公募制を組み合わせることで、組織全体が方針に基づき一丸となって新規事業に取り組む体制を構築しています。

では、新規事業の領域をどのように考えればよいのでしょうか。

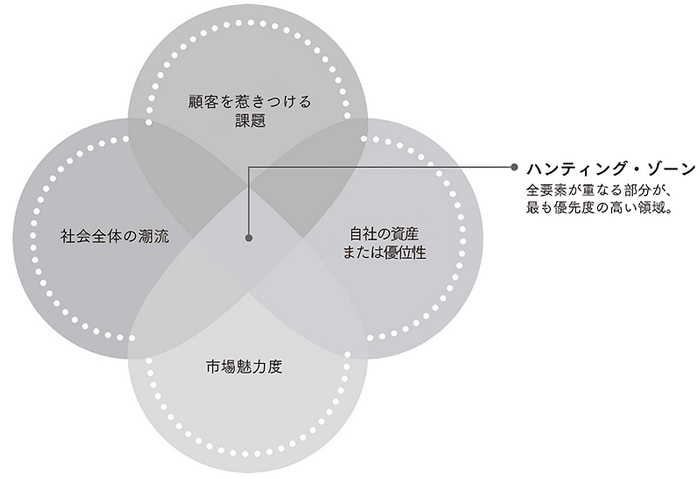

ここで参考になるのが「ハンティング・ゾーン」という考え方です。

ハンティング・ゾーンとは、「社会全体の潮流」「自社の資産または優位性」「顧客を惹きつける課題」「市場の魅力度」の4つが重なる領域を示します。

出所:書籍『コーポレート・エクスプローラー 新規事業の探索と組織変革をリードし、「両利きの経営」を実現する4つの原則』

まずは、この4つの観点について対話することから始めてみませんか?

ハンティング・ゾーンの作成の過程を通じて、自社の新規事業の「フェアウェイ」と「OBゾーン」を明確にすることで、メンバーが経営陣の期待や関心にそぐわないアイデアに時間を浪費することを避け、社員のエネルギーをより正しい方向に導くことができます。

今回の記事では、新規事業の自走化において、特に「新規事業の方針と目標」の重要性に焦点を当てて考察しました。

皆さんの組織では、どのように「新規事業の方針と目標」が示されていますか?まずは、新規事業推進部門や事務局メンバーで検討し、経営陣との対話を通じて、自社の新規事業における方針と目標を共有することから始めてみましょう。

次回からは、4回にわたって「新規事業のプロセス自走化」について深掘りしていきます。

引き続き、どうぞお楽しみにお待ちください。

TOPICS

Vol.0 • はじめに:新規事業を自走する組織とは

Vol.1 • コミットメント: 経営陣の本気度が新規事業の成否を決める

Vol.2 • 方針と目標: 成功への道筋を示す新規事業のフェアウェイとOB

Vol.3 • 仮説検証: 小さく試して、早く学ぶ!失敗を恐れない挑戦術

Vol.4 • プロセスと支援体制: 新規事業を動かすプロセスとサポートの仕組み

Vol.5 • 意思決定: 0→1を実現するための決断と判断基準

Vol.6 • スキル・ナレッジ: 組織全体でスキルと知識をアップデートする方法

Vol.7 • 評価マネジメント: 成功を見逃さない!フィードバックと報酬の最適化

Vol.8 • 社内連携: 部門の壁を超えて、リソースをフル活用するコラボの力

Vol.9 • モチベーション: 新規事業の熱を高める社員のやる気スイッチ

Vol.10 • カルチャー: 挑戦を支える強い組織文化の育て方